直球で内角をえぐられるような鋭さ。

長い梅雨が明けた。

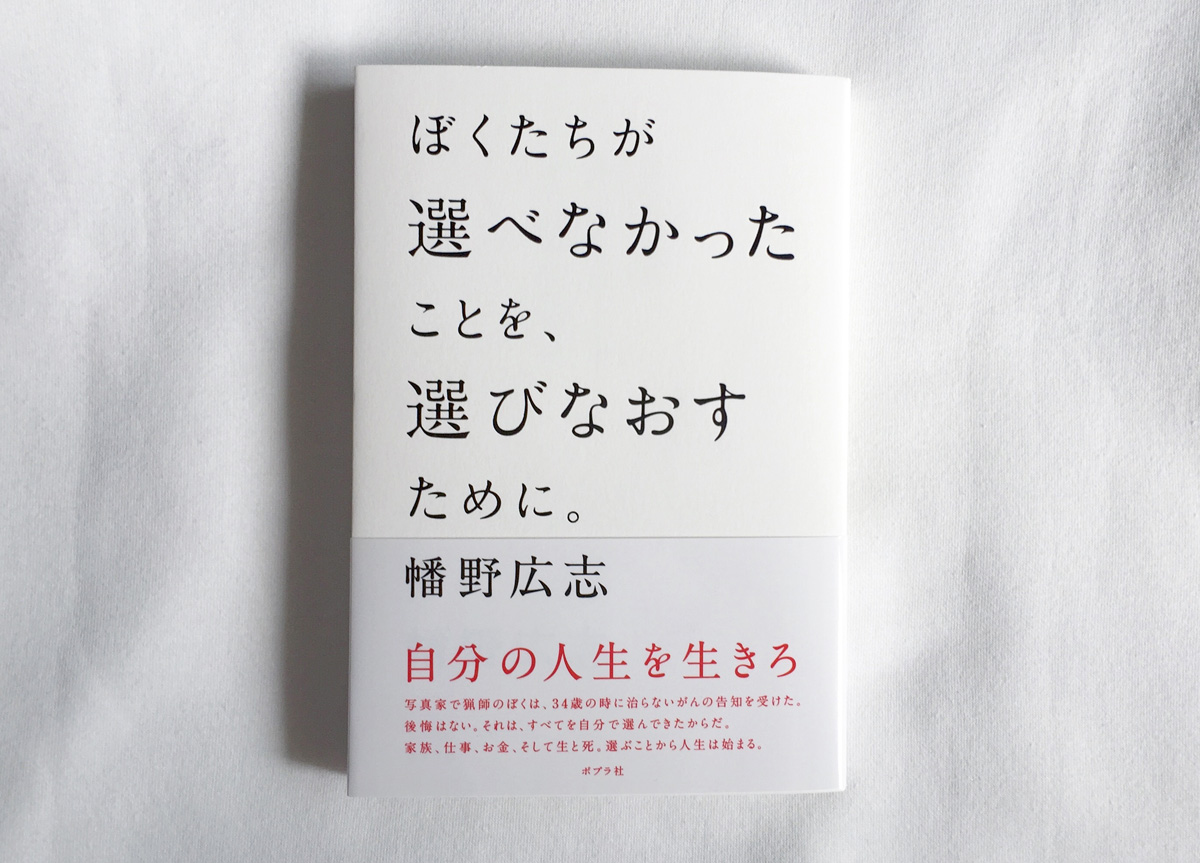

日差しの少ない7月、幡野広志さんの「ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。」を2度読んだ。

著者の幡野広志さんは写真家で、2017年11月に多発性骨髄腫という血液のガンを発症、医師からあと3年の余命を宣告された。

僕はTwitterで幡野さんのことを知った。

いいかげんで自堕落な生活を送る僕にとって、幡野さんの綴る言葉は時に直球で内角をえぐられるような鋭さを感じる。思わず「うわっ」と思わず仰け反ってしまうのだ。

でも、実はそのボールは硬球じゃなくて軟球、いやもっとあったかくて柔らかいものなんだ。

そんなことに気付いて以来、幡野さんの投げかける言葉を僕なりに受け止め、たまにデットボールを食らいながら、次に放られる直球を楽しみにしていたりする。ときどき意表を突いたカーブボールも飛んでくるからたまらない。

と、野球に例えてもダメか。

僕は根っからのサッカー少年だったから。

話を戻さなきゃ。

本作の冒頭やSNS、メディアでも拝見できる幡野さんの写真が好きだ。ご家族との強い絆やかけがえのない愛情が滲み出る多くの写真を見る度、ジンと胸が熱くなる。

と同時に、あぁ、写真というのは、写真を撮るという行為はいいなぁ。同じく子を持つ親として、僕は素直に羨ましく感じてしまうのだ。

生きている今を考えること。

2017年11月、幡野さんはがん告知を受けた。

僕が母を看取った約5ヶ月後だ。

幡野さんが体に異変を感じながら過ごしていた頃、母は生きていた。

幡野さんが効かない鎮痛剤で痛みをごまかしていた頃、母は自宅で緩和ケアを受けながら命が消えるまでの「なだらかな下り坂」を歩んでいた。

幡野さんはがん患者であり、僕はがん患者だった母を持つ子である。がんを患う当事者ではない。

また、幡野さんと母とでは、同じがんという病でも異なるものだ。そもそも同じ病だからといって、同じ人生を歩むわけでもない。

そんな当たり前のことを改めて感じ、母と故郷で最後に過ごした看取りの日々、それより前の母との思い出、もっと前の僕が子どもの頃の母の姿を思い出す。それはいつしか、僕の家族、つまりは妻と我が子との暮らしに目を向けるようになり、僕自身が生きている今を考えることに繋がった。

さらに、その先にある、いつか僕が死ぬ日のことも。

母に背中を押された上京話。

僕が高校3年生だった頃の話だ。

夕方、仕事から帰宅した母が僕に言った。

「明日から入院することになったわ。」

乳がんだった。

母の職場は僕の通う高校だった。

退屈な漢文や古文の授業中窓の外に目をやると、向かいの校舎の廊下を歩く母の姿があったり、仲良くしていた女子と話をしている向こうに母の姿を見つけ慌てて身を隠したこともあった。

家にも学校にも母はいて、その母が明日入院することになった事実を当時の僕は上手く消化できなかった。母の体調の変化にすら僕は気付かず過ごしていたのだから。

母は入院後まもなく手術を受けた。

母の病をどう受け止めればいいのか分からなくて、なかなか言い出せなかった「上京」という言葉。

そんな僕に、母は病室のベッドの上で「どうせ行くなら東京に行った方がええ」と言った。

東京で小さな挫折を繰り返した。

東京で知り合った友達は夢を追いがんばっていたり、夢破れ遠い街に帰って行った。

僕は…、僕はただ東京にいた。

やたらベランダだけ広い線路沿いに建つ古いアパートで、やり直しのきかない人生を青いなりに嘆いていた。

ただただ東京に流されていたように思うが、それでも僕は何かを選び、何かを捨てながら生きていた。

「ぼく」ではなく「ぼくたち」。

本書は、がん患者である幡野さんの闘病記では決してない。

「後悔は、なにも変えてくれないのだ。」

と語る幡野さんが見据えるのは、過去ではなく、今。そして、これから。

「ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。」

「ぼく」ではなく「ぼくたち」。

幡野さんご自身のことだけでなく、幡野さんが旅に出て取材された多くの人たち、そして、読者である僕も「ぼくたち」に含まれているはずだ。

母は、およそ19年間、がんを抱えて生きた。

転移、抗がん剤、リハビリ、母の19年間にはそういった医学的な要素が多くあったはずなのに、母の周りにはいつも人の笑顔があった。それは、母が晩年自宅で過ごした時も変わらなかった。

幡野さんがご家族に残せるものを考え生きているように、母が残してくれたものがきっとある。

遺族である僕は、母が残してくれたものを大切に心に納め生きてゆく。

本書では「安楽死」というテーマにも触れている。

生き方を選ぶのと同じように、死に方を選ぶことについて考えさせられる。

家族とは?

大人とは?

子どもとは?

人間とは?

善意が暴走し人を苦しめること、捻じ曲がった普通に人が苦しむことが、誰しも間近に起こり得る問題として書かれている。

ぼくたちはあまりに人のことを知らな過ぎる。

ぼくたちはあまりに人を無邪気に傷つけ過ぎる。

そんな世の中を、社会を生きる僕たちは、本来どんなことでも選べるはずで、いつでも選び直すことができるんだ。

人間関係も環境も、生き方も死に方も。

夏が始まった。

昨日の帰宅時、ハンパない蒸し暑さを感じた。

「暑くて死にそうだー」

と嘆く僕に、ニンテンドースイッチをプレイ中の我が子がボソッと一言、「だね」と。

生きるも死ぬも、けっこう安易に語れるもんだね。